「特定技能の工業製品製造業ってどんな分野が対象なの?」

「外国人を採用したいけれど、手続きや要件がよく分からない…」

このような疑問を持っている方も多いでしょう。

工業製品製造業の分野は、特定技能制度における就労可能な業種の一つです。

機械金属加工や電気電子機器組立て、段ボール箱製造、コンクリート製品製造など複数の区分があるため、自社のニーズに合った人材を採用できます。

本記事では、特定技能「工業製品製造業」の業務区分ごとの仕事内容や、特定技能1号・2号それぞれの要件、企業側に求められる受け入れ条件を詳しく解説しています。

工業製品製造業の現場で特定技能外国人を受け入れる準備を進めたい企業の方は、参考にしてみてください。

特定技能外国人の

採用を検討したい方へ

この資料でわかること

- 特定技能制度で従事できる分野

- 在留資格「特定技能1号」の取得条件

- 特定技能1号外国人を雇用する流れ

- 登録支援機関の役割と仕事内容

この記事の監修

この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役

山根 謙生(やまね けんしょう)

日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

INDEX

【前提知識】在留資格「特定技能」は16分野の業種で就労可能

特定技能とは、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため一定の技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れることを目的とした在留資格です。人手不足が困難な以下16の産業分野で従事可能です。

| 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業 |

特定技能には「1号」と「2号」があり、1号は最長5年間の就労が可能で、所定の技能試験や日本語試験に合格することで資格を取得できます。

さらに、熟練した技能を有すると認められた場合は「2号」へ移行でき、在留期間の更新に制限がなく、家族の帯同も認められるなど、長期的な就労や定住の可能性も広がります。

以下の記事では、特定技能外国人の受け入れ条件や1号と2号の雇用基準の違い、受け入れ企業側の義務について分かりやすく解説しています。特定技能外国人の採用を考えている方は、参考にしてみてください。

【関連記事】

特定技能(1号・2号)受け入れの条件と企業側の義務について解説

外国人採用の窓口では「特定技能外国人の受入れ診断チェック」を無料配布しております。

30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。

特定技能外国人を

受け入れるかお悩みの方に

この資料でわかること

- 外国人雇用の簡易診断チャート

- 在留資格「特定技能」の特徴

- 特定技能の対象分野

- 特定技能外国人受け入れの基本条件

特定技能「工場製品製造業」とは

特定技能「工場製品製造業」とは、製造業分野の技術を持った外国人が働ける在留資格です。

従来「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」として分かれていた分野が統合され「工場製品製造業」になりました。

現在は機械金属加工、電気電子機器組立て、印刷・製本などから構成されています。

ここからは以下2つのトピックスから特定技能「工場製品製造業」を深掘りします。

- 工場製品製造業分野で働く外国人労働者の数

- 2025年3月の閣議決定による運用方針の改正

順番に見ていきましょう。

工場製品製造業分野で働く外国人労働者の数

出入国在留管理庁が発表した統計では、2024年12月末時点で製造業分野に従事する特定技能外国人は約45,279人に達し、飲食料品製造業(74,538人)に次ぐ規模となっています。

以下は半期ごとの工場製品製造業分野における特定技能在留外国人数の推移を示した表です。

| 時期 | 特定技能在留外国人数 |

| 令和6年12月末 | 45,279人 |

| 令和6年6月末 | 44,067人 |

| 令和5年12月末 | 40,070人 |

参考:特定技能制度運用状況|出入国在留管理庁

データからも分かるように、製造業分野での外国人労働者数は着実に増加傾向にあります。

2025年3月の閣議決定による運用方針の改正

2025年3月11日「外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議」において、特定技能制度の運用方針が改正されました。

工業製品製造業分野において、受け入れを円滑に進めるための民間団体の設立が義務付けられ、受入事業者はその団体への加入が条件になりました。

2025年5月の法改正では、経済産業省により、新たに「一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)」が特定技能外国人受入事業実施法人として登録されたため、特定技能外国人を受け入れる企業はJAIMへの加入が求められます。

特定技能「工場製品製造業」の業務区分

工場製品製造業分野では、特定技能1号と特定技能2号で従事できる業務区分が定められています。

特定技能1号は、現場作業に従事できる区分が10種類あり、製造工程の幅広い作業を担います。

一方で特定技能2号は、熟練した技能を持ち、技能者の指導や工程管理を担う役割が中心です。

特定技能1号の場合

特定技能1号では、次の10区分において従事することが可能です。

いずれも指導者の指示のもと、または自らの判断で製造工程の作業に携わることが求められます。

関連する前後工程や資材搬送、清掃・保守作業など付随業務をおこなうことは可能ですが、それのみをおこなうことは認められていません。

参考:特定技能1号の各分野の仕事内容|出入国在留管理庁

機械金属加工区分

素形材製品や産業機械などの製造工程における作業をおこないます。

具体的には、鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、仕上げ、プラスチック成形、機械検査、機械保全、電気機器組立て、塗装、溶接、工業包装、強化プラスチック成形、金属熱処理業など多岐にわたり、日本のものづくり産業を支える基幹的な分野です。

電気電子機器組立て区分

電気・電子機器の製造や組立工程における作業をおこないます。

主に機械加工、仕上げ、プラスチック成形、プリント配線板製造、電子機器組立て、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装、強化プラスチック成形などに従事し、家電製品や電子部品、自動車関連部品に関わります。

金属表面処理区分

金属製品の耐久性や外観を向上させるための表面処理作業に従事します。

主な業務としては、めっき加工、アルミニウム陽極酸化処理(アルマイト)、化成処理、塗装下地処理、研磨、バフ仕上げ、サンドブラストなどがあり、自動車部品や機械部品、建材など分野の製造工程を支えています。

紙器・段ボール箱製造区分

紙器や段ボール箱の製造工程に従事します。

打ち抜き加工、印刷、貼り加工、製函、組立、断裁、検品、梱包などをおこない、食品・日用品・工業製品の輸送や保管に不可欠な包装材を製造します。

コンクリート製品製造区分

コンクリート製品の成形・加工など製造工程に従事します。

ブロック、側溝、マンホール、擁壁材、舗装材などの成形、鉄筋組立て、型枠設置・脱型、養生、仕上げ、検査といった作業を担い、都市インフラや公共工事を支える役割を果たします。

RPF製造区分

廃棄物由来の固形燃料(RPF)の製造工程に従事します。

廃プラスチックや紙ごみの選別、破砕、乾燥、混合、成形、品質検査、出荷準備などをおこない、石炭などの代替燃料を生み出すことで、リサイクル促進と環境負荷低減に貢献します。

陶磁器製品製造区分

陶磁器製品の成形・加工などの製造工程に従事します。

原料調合、成形(鋳込み・ろくろ・プレス)、乾燥、素焼き、釉薬掛け、本焼成、加飾(絵付け)、検査・仕上げをおこない、食器やタイル、衛生陶器などの製品を製造します。

印刷・製本区分

印刷物や出版物の制作に関する作業に従事します。

オフセット印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷、デジタル印刷、断裁、折り加工、綴じ加工、無線綴じ・中綴じ製本、検品・梱包などをおこない、書籍や雑誌、チラシ、パッケージの印刷をします。

紡織製品製造区分

糸や布地を生産する紡織製品の製造工程に従事します。

紡績運転、織布運転、染色・漂白、整理加工、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、カーペット製造、検査・仕上げなどをおこない、衣料品や寝具、インテリア向け製品に使用される素材を供給します。

縫製区分

衣料品や産業用資材などの縫製工程に従事します。

婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製、裁断、仮縫い、仕上げ、検査 などをおこない、アパレルから自動車関連まで幅広い製品を生み出します。

特定技能2号の場合

特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な技能を持つ人材が対象となり、指導者としての役割や工程管理を担う点が特徴です。

現時点で工業製品製造業における特定技能2号の対象区分と関連業務は以下の通りです。

| 区分 | 関連業務 |

| 機械金属加工区分 | 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、仕上げ、プラスチック成形、機械検査、機械保全、電気機器組立て、塗装、溶接、工業包装、強化プラスチック成形、金属熱処理業 |

| 電気電子機器組立て区分 | 機械加工、仕上げ、プラスチック成形、プリント配線板製造、電子機器組立て、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装、強化プラスチック成形 |

| 金属表面処理区分 | めっき加工、アルミニウム陽極酸化処理(アルマイト)、化成処理、塗装下地処理、研磨、バフ仕上げ、サンドブラスト |

参考:特定技能2号の各分野の仕事内容|出入国在留管理庁

これらの分野では、複数の技能者を指導しながら製造工程を管理する役割を担うことが求められます。

外国人採用の窓口では「特定技能外国人採用ガイド」を無料配布しております。特定技能外国人を採用する流れがわかる内容です。

30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。

特定技能外国人の

採用を検討したい方へ

この資料でわかること

- 特定技能制度で従事できる分野

- 在留資格「特定技能1号」の取得条件

- 特定技能1号外国人を雇用する流れ

- 登録支援機関の役割と仕事内容

在留資格「特定技能(製造業)」の取得要件

在留資格「特定技能(製造業)」を取得するためには、特定技能1号と2号それぞれに定められた要件を満たす必要があります。

一つずつ順番に見ていきましょう。

特定技能1号の場合

特定技能1号を取得するためには、技能実習2号を良好に修了しているか、または日本語試験と技能試験に合格していることのいずれかを満たす必要があります。

技能実習2号を良好に修了したと認められるは、少なくとも2年10か月以上の技能実習が必要です。

技能実習2号を良好に修了した場合

この場合、特定技能1号に必要な技能試験と日本語試験は免除されますが、技能実習で従事した職種と異なる職種に就くなら、日本語試験のみ免除され、技能試験は受験しなければなりません。

一方、日本語試験と技能試験に合格した場合でも要件を満たすことができます。

日本語試験としては日本語能力試験(JLPT N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic A2レベル程度)が求められます。

また、就業する事業所に複数の職種がある場合には、要件を満たしていれば一人の特定技能外国人が複数の職種に従事することも可能です。

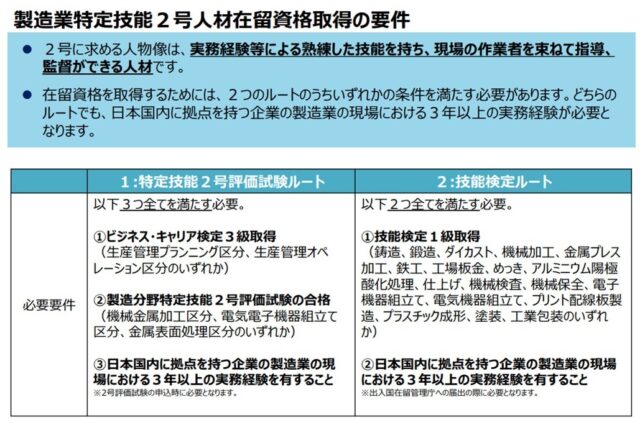

特定技能2号の場合

特定技能2号の在留資格を取得する方法は、以下2つのルートが用意されています。

出典:製造業分野の特定技能2号追加について|経済産業省

どちらのルートも、日本国内に拠点を持つ企業の製造業で3年以上の実務経験が必要です。

特定技能(製品業)外国人における企業側の受け入れ要件

製造業分野で特定技能外国人を受け入れるためには、企業側にも一定の要件が課されています。

これらを満たしていない場合、在留資格の申請が認められない可能性があるため、事前の確認が不可欠です。

この章では、企業側が満たすべき主な5項目の要件を紹介します。

以下の通りです。

受け入れ要件

- 日本標準産業分類されている

- 事業所所有の原材料によって製造・出荷されている

- 工業製品製造技能人材機構(JAIM)に加入している

- 経営状況に問題がなく、各種法令違反がない

- 特定技能外国人に対する適正な支援が実施できる

順番に解説します。

日本標準産業分類されている

受け入れ企業は、日本標準産業分類において「製造業」として区分されている必要があります。

分類上、製造業以外の事業者はこの分野で外国人を雇用できません。

以下は「製造業」の標準産業分類の一例です。

| 分類コード | 標準名 |

| 11 | 繊維工業 |

| 141 | パルプ製造業 |

| 1421 | 洋紙製造業 |

| 1422 | 板紙製造業 |

| 1423 | 機械すき和紙製造業 |

参考:政府統計の総合窓口|政府統計の総合窓口

特定技能実習生を受け入れる際には、自社が工業製品製造業に当てはまっているか確認しましょう。

事業所所有の原材料によって製造・出荷されている

特定技能外国人を受け入れる企業は、工業製品製造業に属しているだけでなく、直近1年間に自社所有の原材料を用いて製造・出荷実績があることが条件です。

派遣的な労働力提供が認められていないのは、制度の本来の目的が「技能移転」と「人材育成」にあるためです。

他社への単純な人材派遣では、技能習得の場が限定され、外国人労働者が不安定な就労環境に置かれる可能性があります。したがって、受け入れ事業所は自社の責任で原材料を調達し、製造・出荷までを一貫して行うことが求められています。

この仕組みによって、外国人労働者は安定した環境で技能を習得でき、企業も継続的な人材育成と労働力確保につなげることが可能となります。

工業製品製造技能人材機構(JAIM)に加入している

2025年5月26日の経済産業省告示等の改正により、工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる場合、受け入れ機関は工業製品製造技能人材機構(JAIM)への加入が義務付けられました。

これにより、業界全体での適正な雇用管理や生活支援の体制が整備され、外国人が安心して働ける環境づくりが進められています。

また、令和7年(2025年)7月1日以降は、すでに特定技能外国人を雇用している事業所や、新たに雇用を検討している事業所にとって、JAIMへの加入は必須条件になりました。

加入していない企業は特定技能外国人を雇用できなくなるため、受け入れを予定している企業は早めに手続きを進めましょう。

経営状況に問題がなく、各種法令違反がない

特定技能外国人を受け入れるためには、企業が安定した経営基盤を有していることが条件です。

受け入れ機関は在留資格の申請時に直近3年度分の決算書などを提出し、特定技能外国人を雇用できる健全な経営状況であるかどうかが審査されます。

また、過去5年以内に入管法や労働基準法などの法令違反がないことも条件とされています。

これは特定技能外国人に限らず、過去に雇用していた外国人に対する不適切な対応や違法行為があった場合も対象となります。

違反歴がある企業は、新たに特定技能外国人を受け入れることができなくなるため、法令遵守に努めましょう。

特定技能外国人に対する適正な支援が実施できる

特定技能外国人を受け入れする企業は、外国人に対する「義務的支援」を実施できる体制が必要です。

支援業務には、出入国時の空港送迎や特定技能外国人が入居する寮の手配だけでなく、母国語での相談対応や事前ガイダンスの実施なども含まれています。

そのため、特定技能外国人の母国語を話すことのできる通訳者を準備しておく必要がありますが、常駐の社員である必要はなく、登録支援機関などに委託した外部の通訳者でも可能です。

また、通訳に限らず、上記の支援業務はすべて「登録支援機関」に委託することができるため、特定技能外国人を受け入れる会社の多くは登録支援機関と委託契約を結んでいます。

こちらの関連記事では、登録支援機関に委託できる業務や登録支援機関に依頼するメリットを詳しく紹介しています。依頼する時の注意点やポイントも紹介しているため、参考にしてみてください。

【関連記事】

登録支援機関とは?申請方法と失敗しない選び方のポイントを解説

数多く存在する登録支援機関の中から自社に合った機関を探し出すのは大変です。「外国人採用の窓口」をご利用いただければ、ご希望のエリアや雇用したい国籍・在留資格などの条件で検索し、最適な機関を簡単にチェックできます。

無料相談も受け付けていますので、特定技能「工業製品製造業」に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

特定技能(製造業)外国人の雇用手順【ケース別】

特定技能外国人を採用する際の手順は、日本国内に在留している外国人を採用する場合と、海外から呼び寄せる場合で異なります。

それぞれのケース別に、順番に解説します。

日本にいる外国人を採用する方法

日本にいる外国人を採用する方法は以下の通りです。

採用の流れ

- 外国人の募集・採用

- 雇用契約の締結

- 特定技能の在留資格申請

- 就労開始

1ステップずつ見ていきましょう。

1.外国人の募集・採用

求人広告や人材紹介会社経由で日本国内にいる外国人を募集し、その中から特定技能の要件を満たした外国人を採用します。

すでに受け入れしている技能実習生がいれば、そのまま継続して雇用することもできます。

2.雇用契約の締結

採用する人材の決定後、雇用契約の締結を行います。

この際に、特定技能制度で実施義務のある「事前ガイダンス」も同時に実施します。

以下のの記事では、特定技能外国人の採用をする際に必ずするべき「事前ガイダンス」について解説しています。説明するべき事項や引越し時の確認事項も紹介していますので参考にしてみてください。

【関連記事】

特定技能外国人が入社する前に必ず確認すべき事項とは?

3.特定技能の在留資格申請

雇用契約書の写しや他の申請書類が準備できたら入管へ特定技能の在留資格を申請します。

通常であれば1~2ヵ月程度で審査結果が通知されます。

4.就労開始

無事に特定技能の在留資格を取得した当日から、特定技能外国人としての就労を開始することができます。

海外にいる外国人を採用する方法

海外にいる外国人を採用する方法は以下の通りです。

採用の流れ

- 外国人の募集・採用

- 雇用契約の締結

- 特定技能の在留資格申請

- 現地の日本大使館での手続き

- 日本へ入国・就労開始

順番に解説します。

1.外国人の募集・採用

人材紹介会社や海外の現地エージェントなど通じて募集を行い、その中から、特定技能の要件を満たしている外国人を採用します。

特定技能の技能試験は海外でも実施されているため、国内で人材が見つからない場合は、海外にもアプローチすることで優秀な人材を確保できる確率が高まります。

外国人採用の窓口では「外国人労働者の面接で使える質問集」を無料配布しております。

30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。

外国人労働者との

面接でお困りの方に

この資料でわかること

- 外国人面接の基本

- 外国人面接での注意点

- 面接で必ずすべき12の質問

- 質問リスト一覧

2.雇用契約の締結

採用する人材が決定したら雇用契約を締結します。

海外にいる人材を採用する場合は、Zoomなどを使ってオンラインで雇用契約や事前ガイダンスなどの説明をおこなうことが認められています。

3.特定技能の在留資格申請

全ての申請必要書類の準備が整った段階で、入管へ特定技能の在留資格を申請します。

審査に問題が無ければ、在留資格認定証明書が発行されます。

4.現地の日本大使館での手続き

取得した在留資格認定証明書を現地に郵送し、外国人本人が日本大使館に提出することで日本へ入国するためのビザが発行されます。

5.日本へ入国・就労開始

日本へ入国した日から特定技能外国人として就労開始することができます。

工業製品製造業に強い登録支援機関を探すなら「外国人採用の窓口」

「工業製品製造業に詳しい登録支援機関が知りたい…」

「自社に合った登録支援機関を比較・検討したい…」

「特定技能外国人の雇用を進めたいけど、法的な手続きに不安がある…」

このようにお悩みなら、「外国人採用の窓口」 にご相談ください。

弊社では、特定技能外国人の採用に特化した登録支援機関の中から、貴社のご要望に沿った信頼できる団体・会社を1社1社丁寧にご紹介します。工業製品製造業に詳しい支援機関も多数提携しているため、現場に即したサポートを受けられます。

実際に技能実習生や特定技能外国人の受け入れに携わっている外国人採用のプロが対応しますので、業者選びの手間や時間を削減しながら、安心して長くお付き合いできる団体・会社と出会うことができます。

当サイトで利用できる無料サービス

- 外国人採用のご相談

- 監理団体のご紹介

- 登録支援機関のご紹介

- 外国人紹介会社のご紹介

- 行政書士事務所のご紹介

無料相談も受け付けておりますので、特定技能外国人の雇用を前向きにご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

工業製品製造業で特定技能外国人を受け入れて労働力を高めよう

本記事では、工業製品製造業の概要や特定技能外国人1号・2号の違い、企業側の受け入れ条件、さらに国内外での採用手順まで詳しく解説しました。

工業製品製造業は人手不足が深刻な分野であり、特定技能外国人の受け入れは生産力を維持・向上させる有効な手段です。

適正な支援体制を整えることで、特定技能外国人が安心して働ける環境をつくり、安定した労働力を確保しましょう。

あなたの採用活動をサポート!

外国人採用の窓口は

外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。

日本全国 10,000社 を超える

監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し

簡単に比較・相談・検討することができます。

「外国人の採用方法が分からない」

「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」

「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」

「手続きや申請が複雑で自社では行えない」

といったお悩みのある方は

今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!

外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。

・外国人採用のご相談

・監理団体のご紹介

・登録支援機関のご紹介

・外国人紹介会社のご紹介

・行政書士事務所のご紹介

ご利用料金は完全無料です。

サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで

一切料金はかかりません。

安心してご利用くださいませ。