近年、外国人を雇用する企業が増加し、「在留資格」や「在留カード」の確認の重要性が広く認識されるようになってきました。

しかし、確認が不十分だったり、形式的なチェックで済ませてしまったりするケースも依然として多く、不法就労助長罪で摘発される企業が後を絶ちません。

本記事では、適法に外国人労働者を雇用し、不法就労助長罪で摘発されないために、不法就労助長罪について現役行政書士が解説します。

INDEX

この記事の監修

この記事の監修武田行政書士事務所

行政書士 武田 敬子

外資系企業勤務を経て、「自分で時間をコントロールしたい」との思いから2004年に行政書士として独立。国際業務を専門として20年。2025年からは職業紹介業も開始し、働く外国人が安心して活躍できる環境づくりに取り組んでいる。/共著「外国人と行政書士(清文社)」「実用各種証明書のとり方(日本法令)」。

不法就労助長罪の検挙状況

雇用に関連する法令違反の中でも、不法就労助長罪に関する検挙数は以下の通りです。

| 年 | 検挙人数 |

| R4年 | 約258人 |

| R5年 | 326人 |

| R6年 | 312人 |

※「令和4年における組織犯罪の情勢」 警察庁組織犯罪対策部より

※「令和5年における組織犯罪の情勢」 警察庁組織犯罪対策部より

※「令和6年における組織犯罪の情勢」 警察庁組織犯罪対策部より

外国人は在留資格によって就労の可否が明確に定められています。企業は採用前に、在留資格や活動内容を適切に確認する責任があります。

外国人を雇用する前に知っておくべき基礎知識

外国人を雇用するには、まずその人が日本で「働ける」立場にあるかどうかを確認する必要があります。具体的には、「在留資格」がそのカギとなります。ここからは、外国人を雇う上で最も基本となる在留資格とその就労可否について見ていきましょう。

在留資格の基本と就労の可否

外国人を雇用する際には、在留資格の種類と就労可能性について正確な理解が不可欠です。在留資格は29種類ありますが、大きく以下の2つに分かれます。

- 就労が認められる在留資格

- 原則として就労できない在留資格

「就労が認められる在留資格」の4分類

さらに①の「就労が認められる在留資格」と②の在留資格でも資格外活動許可を得た場合、次の4つに就労内容に分類されます。

- 仕事内容に制限がある(例:「技術・人文知識・国際業務」など表:左青)

- 仕事内容に制限がない(例:「永住者」、「日本人の配偶者等」など表:緑)

- 勤務時間に制限があるが、風俗営業以外仕事内容に制限はない(例:「留学」「家族滞在」で資格外活動許可を取った場合など週28時間以内。表:オレンジ)

- 勤務先に制限がある(例:「高度専門職」等や「特定活動」の一部)

▼4種類についての詳細はこちら▼

在留資格の詳細確認と注意点

在留カードだけでは分からないケース

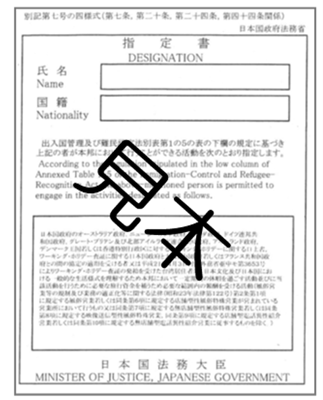

通常採用時には在留カードの提示を求め、コピーを保管します。

ただし、勤務先が限定される④のケース(例:「高度専門職」等)では、在留カードだけでは不十分です。この場合は、パスポートに添付されている「指定書」の確認も必要です。

指定書には就労先企業名が記載されているため、転職する場合同じ在留資格であっても「在留資格の変更許可」が必要になります。

転職時に資格変更を忘れるリスク

指定書には就労先企業名が記載されている場合、在留資格の変更が許可されるまでは新しい会社で働くことはできません。しかし、これを知らずに転職してしまうケースも少なくありません。

ある事例では、変更許可が必要とわかった時点で本人は許可が出るまで会社から休業を命じられ無収入となり、戦力としてカウントしていた受入企業も業務に多大な支障をきたしてしまいました。

「高度専門職」の特徴と手続きの背景

「高度専門職」は、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されるという、他の在留資格に比べて大きなメリットがあります。一方、在留期間1年などではすぐに更新が必要となり、失業したりすると更新さえ難しくなり、不安定な状態になります。

ただし、出入国在留管理庁(以下「入管庁」)が「高度専門職」を5年間ノーチェックのままではリスクがあるため、期間のメリットと引き換えに、転職時の申請義務を課しているのではないかと考えられます。

不法就労助長罪とは?

外国人を雇用する際に特に注意しなければならないのが「不法就労助長罪」です。知らずに違反してしまうケースもあるため、法律の定義やどのような行為が違法とされるのかを正しく理解しておくことが重要です。

法律の定義と対象行為

「不法就労助長罪」は、「出入国管理及び難民認定法」第73条の2に定められており、以下3つの場合に適用されます。

- 不法滞在者や退去強制対象者を働かせるケース

- 密入国した人や在留期限が切れた人を雇用する

- 退去強制されることが既に決まっている人が働くなど

- 就労不可の資格で働かせるケース

- 観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く

- 留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働くなど

- 許可された範囲を超えて働かせるケース

- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格保持者が工場で作業員として働く

- 留学生が週28時間を超えて働くなど

「知らなかった」が通用しない不法就労助長罪の怖さ

不法就労助長罪が怖いのは、上記3つのいずれかに該当することを知らなかったとしても、処罰を免れることができないことです。 「この在留資格で働けないとは知らなかった」、というのは通用しません。

適切な確認を怠っていたと判断された場合、「過失あり」として処罰の対象となります。ただし、過失がなければ処罰されません。

よくある弁明と落とし穴

以下のような説明は、いずれも不十分な管理・確認が原因です。

- 「本人を信じていた」「騙された」

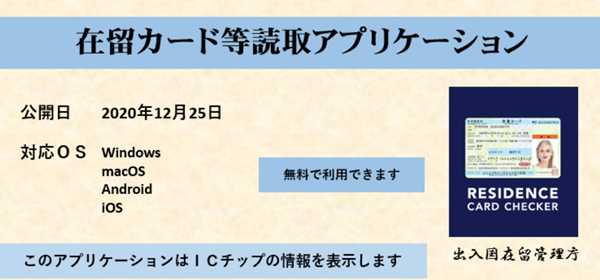

→ 在留カードの原本確認で対応可能。 - 「在留カードを確認したが偽造だった」

→ 入管庁が提供している確認アプリ(後述)で偽造防止が可能。活用を徹底しましょう。 - 「採用時は合法だったが、オーバーステイしていた」

「留学から就労への変更中ということで採用したが、結果を確認していなかった」

→ 採用時だけでなく、在留期限や資格の管理を継続する必要あり。そんなの当然にやっている、と思った企業も要注意です。これまで継続的確認のシステムはあっても、それが形式的になっている企業、人事担当者が変わりシステムが形骸化している企業のケースがありました。今一度社内システムを見直しても良いでしょう。

※在留カード等読取アプリケーションの入手はこちらから(出入国在留管理庁)

「過失がない」と認められるための対応策

過失がないと認められるために、以下の対応が求められます。

- 採用時に在留カード・パスポートを適切に確認し、コピーを保管

- 有効期限や資格外活動の制限を定期的に管理

- 留学生の場合、週28時間以内の勤務をタイムカードなどで徹底管理

- 他社での就労状況の確認・指導

職業紹介の講習へ行った際驚いたのは、「在留カードのコピーを取ってはいけない」と労働局の方が説明されていたことです。

おそらく国籍による差別や個人情報保護の観点からの指導かと思いますが、外国人を採用する企業にとっては、不法就労助長罪に問われないよう適切に在留資格を確認する必要があります。この点が十分に周知されていないことに危機感を覚えました。

これは、いわゆる省庁間の縦割りによる弊害の一例とも言えるでしょう。他人の言うことを鵜呑みにせず、自らリスクを認識し、主体的に対策を講じる姿勢が企業にも求められていると改めて実感しました。

不法就労助長罪の対象者と罰則

では、実際に「不法就労助長罪」の対象となるのはどのような人物や組織なのでしょうか。

対象となる人物・組織

不法就労助長罪は以下のような人が対象となります。

- 外国人に不法就労活動をさせた者

- 外国人を自己の支配下に置いて不法就労させた者

- 不法就労を斡旋した者

企業の場合、法人だけでなく、代表者や人事担当者も対象になります。

斡旋した人というのは、職業紹介事業者や派遣事業者等です。最近では外国人事業主や派遣会社が罪に問われる事例も増加しています。さらに、外国人が不法就労をさせた場合、退去強制の対象にもなります。

不法就労助長罪の罰則

- 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはその併科

2025年6月1日、不法就労助長罪は3年以下の「懲役」から「拘禁刑」に変更になりました。刑法改正により、懲役と禁錮を廃止し、新たな刑として拘禁刑が創設されたためです。

実際の事件4事例と違反類型の分析

【事例1】ウーバーイーツ

| 不法残留している外国人を配達員として雇い、不法就労を助長したとして、警視庁は22日、料理宅配最大手「ウーバーイーツ」を運営していた日本法人の当時の代表ら2人と法人としての同社を入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで東京地検に書類送検した。書類送検されたのはウーバージャパン(東京・港)と当時代表だった女性(47)、当時コンプライアンス部門統括だった女性(36)。 送検容疑は2020年6~8月、日本での在留期間が過ぎ、不法に残留していたベトナム国籍の男女2人について、在留資格などの確認をせずに東京都内でウーバーイーツの配達員として従事させ、不法就労を助長するなどした疑い

2021年6月 日本経済新聞 |

違反類型1:不法滞在者や退去強制対象者を働かせるケース

問題点:在留カードやパスポート等の確認を怠った

防止策:採用時に原本を確認しコピーを保管、定期的な資格・期間の再確認も必要

【事例2】出前館

| 5月15日付のNHKニュースによると、フードデリバリーアプリ「出前館」の配達員アカウントを不正に外国人に渡した疑いがあるとして、都内の会社役員ら4人が逮捕された。

配達員として登録できる外国人は就労資格のある人に限られているが、同容疑者らは一昨年、SNSで募集した日本人に配達員のアカウントを作らせ、就労資格のないウズベキスタン人ら150名以上に「名義貸し」を行っていたとみられている。 2025年5月20日 東洋経済 |

違反類型2:就労不可の資格で働かせるケース

問題点:登録時にのみ身分確認を行い、実働時まで確認していなかった

防止策:登録者と実働者の一致確認。本人確認を定期的に実施する仕組みづくりが必要

【事例3】 カレーの中村屋

| 警視庁は17日、インドカレーなどの老舗で食品製造販売会社「中村屋」(東京都新宿区)の埼玉工場の係長の男(52)(埼玉県坂戸市)と、法人としての同社を入管難民法違反(不法就労助長)容疑で東京地検に書類送検した。発表によると、男は肉まんなどを製造する埼玉工場の人事担当者だった2018年11月~今年6月、通訳などの在留資格を持つ20~30歳代のネパール人の男6人に資格外の単純労働をさせた疑い。人材派遣会社から紹介されたといい、男は「人手不足の解消を優先した」と容疑を認めている。

2021年12月18日 読売新聞 |

違反類型3:許可された範囲を超えて働かせるケース

問題点:「技術・人文知識国際・国際業務」は通訳や大学で学んだ知識を活かして働く仕事内容に限定されている在留資格なのに、単純工場作業に従事させた。

防止策:就労資格があるから良い、ではなく、在留資格ごとの職務範囲を理解し、業務内容が一致しているか常に確認が必要。

【事例4】 ラーメン一蘭

| 大阪府警は29日、就労資格がないベトナム国籍の女が違法に働いたとされる事件の関係先として、豚骨ラーメン店「一蘭」の本社(福岡市博多区)や、女が勤務していた大阪市の店舗を家宅捜索した。 捜査関係者によると、府警南署は28日、就労可能な時間が決まっているのに4月~今月、同店でその時間を超えて働いたとして、入管難民法違反(資格外活動)の疑いで女を逮捕した。本社や店舗を捜索し、雇用状況などを調べる。 女は3月に通っていた専門学校を除籍されていた。容疑を認めている。

2017年11月29日 日経新聞 |

違反類型3:許可された範囲を超えて働かせるケース

問題点:留学生は勉強するために来日していますので、基本的に就労は認められません。 しかし 短時間で終わる学校もあり、夏休みなど長期休暇もありますので、資格外活動許可を取得した場合、週28時間までの就労は認められます(風俗営業は除く)。その週28時間制限を超過、また除籍後も勤務継続していた。

防止策:勤務時間をタイムカードで管理。在籍確認も定期的に行うことが必須

特定技能制度の活用でリスク回避

「技人国」と「特定技能」の適切な使い分け

特定技能制度ができる前は、「技術・人文知識・国際業務」で採用して実際には現場作業や飲食業の接客業務などの労働をさせる、など許可された範囲を超えて働かせるケースが多々見られました。

しかし、「技術・人文知識・国際業務」が働けるのはあくまで高度な専門知識や学術的背景を活かす職務に限られており、工場作業や飲食店のホール業務などには就労できません。

一方、2019年に創設された「特定技能」制度を活用すれば、外食業や製造業といった人手不足が深刻な現場においても、制度に則って外国人を適正に雇用することが可能となりました。

正しい制度活用が企業と外国人の信頼を築く

確かに「特定技能」は登録支援機関に払う費用がかかる、永住申請に至るまでの時間が長いなど、企業も外国人も「技術・人文知識・国際業務」を好む傾向にあります。しかし、こうしたデメリットを差し引いても、不法就労リスクを未然に防ぎ、堂々と働いてもらえるという安心感は大きなメリットです。

外国人本人は退去強制のリスクのない正規在留資格で安心して働くことができます。企業にとっても、外国人にとっても、「正しい制度の活用」が最終的には互いの利益と信頼につながるでしょう。

人手不足にどう対応するか

人手不足という課題は、現在多くの企業が直面している問題です。しかし、その対策をどう講じるかは、企業の未来を左右する重要なポイントとなります。

人手不足の言い訳は通用しない

外国人の不適切な雇用が発覚した際、雇用主からはしばしば「人手不足だった」という言い訳が聞かれます。実際に【事例3】中村屋では、担当者が「人手不足を優先した」と供述しています。しかし、法的にはこの言い分は一切通用しません。

そもそも人手不足は、突発的に起こる問題ではなく、数年前から徐々に兆しが見えているものです。その兆しに気づきながら、日々の業務の忙しさを理由に対応を先延ばしにすることは、結果として大きなリスクを招くことになります。

今、対策を講じなければ、3年後、それどころか1年後には、事業継続すら危ぶまれる深刻な状況に直面する可能性すらあります。

人手不足は、法令違反の正当化にはなりません。むしろ、「人材不足にどう向き合い、どう準備してきたか」が問われる時代に私たちは生きているという意識が必要ではないでしょうか。

3年後、5年後を見据えた採用戦略を

現在はまだ人材が足りていると感じていても、将来に備えた持続可能な採用と育成戦略を立てることが不可欠です。実際、5年後を見据えて、今年外国人材の受入れを開始した介護事業者なども存在します。

今後、AIやロボットによって一部の業務は自動化されていくでしょう。しかし、それらの技術を導入し、運用していくのは結局のところ「人」です。加えて、接客やサービス業といった“人ならでは”の感性や判断が求められる分野では、AIやロボットの代替が難しいのが現実です。

例えば、外食産業においては、「この料理は何人前か」「味つけはさっぱり系か」など、スタッフに直接確認したい場面は多々あります。将来、タッチパネルや配膳ロボットが一般化すれば、人にサービスしてもらえるお店自体が希少価値を持ち、高価格帯に移行するかもしれません。

だからこそ、企業は技術の進化と人材確保を“両輪”で考える必要があります。AIやロボットの導入を視野に入れつつも、移行期における柔軟な対応力を持つ人材の採用とAIを運用できる人材の育成こそが、これからの企業の成長を支える鍵となるでしょう。

緊急性に惑わされない経営判断を

スティーブン・R・コヴィーの著書『7つの習慣』では、時間管理のマトリクスが提唱されています。これは、日々の業務を「緊急度」と「重要度」の2軸で分類し、4つの領域に分けて考えるというものです。

| 緊急 | 緊急ではない | |

| 重要 | ①期限の迫った仕事 クレーム対応など |

②人材育成 事業計画など |

| 重要でない | ③だらだらした会議 中身のない報告書作成など |

④過剰な飲酒 何もしない待ち時間、移動時間 |

私たちはつい、目の前の①や③といった“緊急性のある業務”に追われがちです。私自身もそうでした。しかし、本当に将来の企業の成長と存続を左右するのは、「② 重要だが緊急ではない仕事」です。

たとえば、人材育成、適切な雇用制度の整備、法令順守の体制づくりなどは、「やらなければ」と思いながらも、今すぐ問題が顕在化するわけではないため、どうしても後回しになりがちです。しかし、こうした②の取り組みこそが3年後、5年後の企業の姿を決定づける土台になります。

ぜひ、②の業務を毎週のルーティンに少しずつでも組み込んでみてください。その積み重ねが意識と行動を変え、気がつけば事業全体が良い方向に進んでいることに気づくでしょう。

まとめ:確認を怠らないことが最大の防御策

外国人雇用においては、「知らなかった」「忙しかった」では済まされません。

企業として果たすべき責任は明確であり、それを怠ることは重大なリスクに直結します。そのため、以下のポイントを意識し、日常的な業務運用の中に組み込むことが、企業と外国人の双方を守る最良の対策です。

■採用前後の適切な在留資格確認

原本確認、期限のチェック、資格の内容理解を徹底する。

■定期的なモニタリング

在籍後も資格の有効期限や在学・在職状況を継続的に確認する。

■就労条件の理解と管理

特に留学生や資格外活動者に関しては、労働時間の管理と逸脱防止が重要。

どれほど人手が足りなくても、外国人の違法雇用は許されません。法令順守は事業継続の最低条件であり、その上にしか企業の成長は築けません。

制度を正しく理解し、運用を徹底することで、企業にとってのリスク回避になると同時に、外国人材にとっても安心して長く働ける環境を提供することにつながります。

互いに信頼し合える関係を築くためにも、適正な雇用管理を「当たり前のこと」として自社に根づかせることが重要です。

あなたの採用活動をサポート!

外国人採用の窓口は

外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。

日本全国 10,000社 を超える

監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し

簡単に比較・相談・検討することができます。

「外国人の採用方法が分からない」

「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」

「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」

「手続きや申請が複雑で自社では行えない」

といったお悩みのある方は

今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!

外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。

・外国人採用のご相談

・監理団体のご紹介

・登録支援機関のご紹介

・外国人紹介会社のご紹介

・行政書士事務所のご紹介

ご利用料金は完全無料です。

サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで

一切料金はかかりません。

安心してご利用くださいませ。