「技能実習制度ってどんな制度?」

「技能実習生を受け入れるときの条件を詳しく知りたい」

このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。

外国人技能実習制度とは、国際貢献のために開発途上国などから外国人を一定期間受け入れて、実習を通じて日本の技能を伝える制度です。

令和6年末時点で、国内の技能実習生は45万人を超え、前年よりも5万人以上増えています。在留資格別では、永住者に次いで2番目に多い数です。

多くの技能実習生が、日本の企業で技術の習得に励んでいることがわかります。

本記事では、外国人技能実習制度について徹底解説します。受け入れ職種、受け入れ企業の条件なども紹介するので、参考にしてみてください。

外国人採用前に

知っておくべき

チェックリスト

この資料でわかること

- 外国人採用前のチェックシート

- 採用前の具体的なチェックポイント

- 人材紹介会社を利用するメリット

- 優良な人材紹介会社の選び方

この記事の監修

この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役

山根 謙生(やまね けんしょう)

日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

INDEX

技能実習制度とは?できた背景や目的を解説

技能実習制度とは、発展途上国などの外国人を一定期間迎え入れ、OJT(実務を通じて人材育成するトレーニング)を通じて、日本の仕事の技能や知識を伝える制度です。

制度の目的は、日本の技術を他国の経済発展につなげるための国際貢献です。

実習を終えた実習生は、母国に日本の技術や知識を持ち帰るために、原則帰国するのが前提となっています。

技能実習生の就労状況

日本で滞在して働く技能実習生の数は、令和6年末時点で42万5,714人です。

在留資格別では、永住者(91万8,116人)に次いで、2番目に多い数です。

技能実習生の人数は、年々上昇傾向にあります。

以下は、厚生労働省の調査報告書を参考に作成した令和6年10月末時点の技能実習生の推移を示した表です。

| 年度 | 実習生の数 |

| 令和6年(2024) | 約47万人 |

| 令和5年(2023) | 約41万人 |

| 令和4年(2022) | 約34万人 |

| 令和3年(2021) | 約35万人 |

| 令和2年(2020) | 約40万人 |

参考:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)|厚生労働省

コロナが流行し始めた令和2年以降は、やや減少した時期があるものの、全体的に見ると、実習生の人数は右肩上がりであることがわかります。

以下の記事では、実際に技能実習生を受け入れた企業の体験談をまとめています。受け入れ対応で苦労したことや、技能実習生がもたらしたプラスの変化も紹介しているので、受け入れのイメージを持つ参考にしてみてください。

【関連記事】

実体験!とある田舎の中小企業が「技能実習生」を初めて受け入れたお話

特定技能制度との違い

特定技能制度は、人材確保が難しい16の産業分野で、一定の知識とスキルを持つ外国人を受け入れて、人手不足の解消を図るための制度です。

以下に技能実習制度と特定技能制度の違いをまとめました。

| 技能実習制度 | 特定技能制度 | |

| 制度の目的 | 国際貢献 | 人手不足の解消 |

| 在留期間 | 最大5年 | 特定技能1号の場合:通算5年

特定技能2号の場合:更新に上限なし |

| 受け入れ可能な職種 | 90職種165作業 | 1号の場合:16分野の産業

2号の場合:11分野の産業 |

| 受け入れ人数 | 産業分野ごとに制限あり | 原則制限なし※一部産業で制限あり |

| 家族の帯同 | 認められない | 認められる |

| 転職 | 原則不可 | 可能 |

両制度は目的や条件が異なるため、企業のニーズに応じて適切な制度を選択する必要があります。

以下の記事では、技能実習と特定技能の違いを詳しく解説しているので、理解を深めたい方はあわせてご覧ください。

【関連記事】

技能実習と特定技能の違いとは?11のポイントを比較表で徹底解説

外国人採用の窓口では「特定技能外国人採用ガイド」の資料を無料配布しております。

30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。

特定技能外国人の

採用を検討したい方へ

この資料でわかること

- 特定技能制度で従事できる分野

- 在留資格「特定技能1号」の取得条件

- 特定技能1号外国人を雇用する流れ

- 登録支援機関の役割と仕事内容

在留資格における技能実習の特徴

ここでは、在留資格「技能実習」の特徴について解説します。

主な特徴は以下の3つです。

- 就労が認められているのは90職種165作業

- 在留期間は最長5年

- 条件を満たせば特定技能の在留資格に移行できる

順番に見ていきましょう。

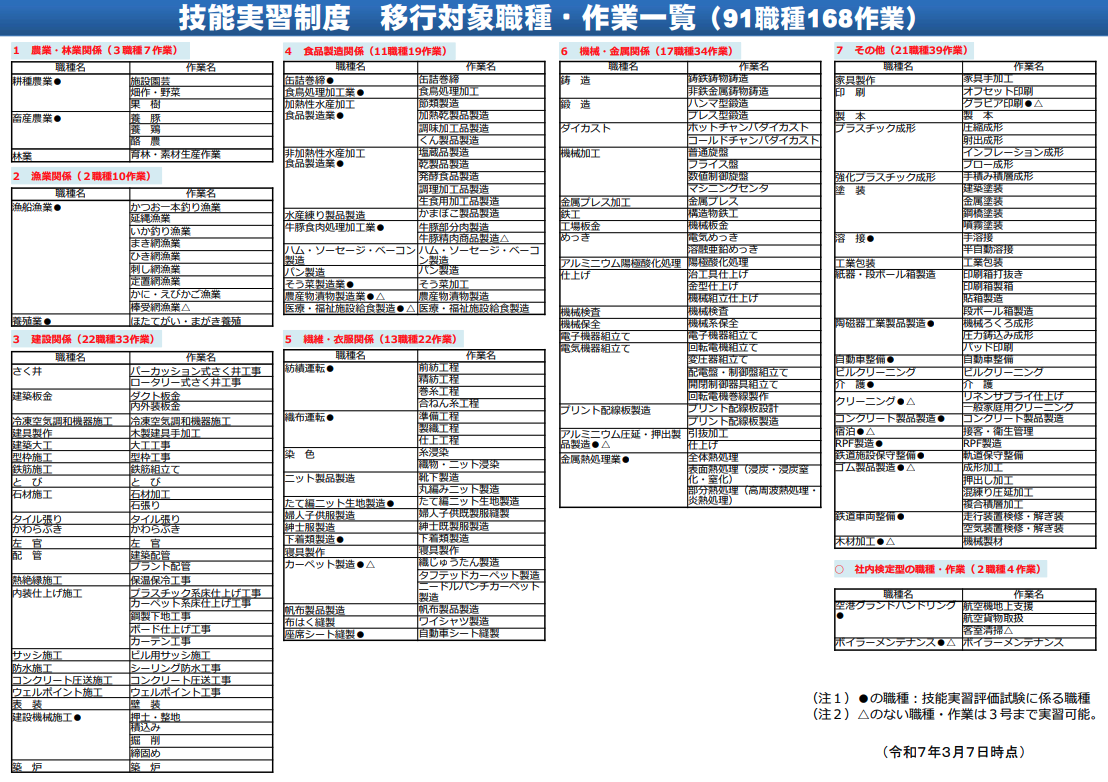

就労が認められているのは90職種168作業

在留資格の技能実習で就労できるのは、令和7年3月時点で90職種168作業に限られています。

以下は厚生労働省が公表している、職種・作業一覧です。

出典:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(91職種168作業)|厚生労働省

受け入れ業種は、農業、漁業、建設、食品製造、繊維衣服関係、機械金属、その他空港ハンドリングや介護などが該当します。

技能実習生を受け入れる際は、自社の業務内容と対象職種・作業がマッチしているのが前提条件となります。

【関連記事】

2025年最新版|技能実習生を受け入れできる分野・職種・作業一覧

在留期間は最長5年

技能実習は1号・2号・3号に分かれており、一定期間の実習を終了し、指定の試験に合格するごとに次の段階に進む仕組みです。

技能実習の在留期間は以下の通りです。

| 区分 | 在留期間 |

| 技能実習1号 | 1年 |

| 技能実習2号 | 2年 |

| 技能実習3号 | 2年 |

最長5年の在留期限が設けられています。

5年間の実習が終了すると、原則帰国することになります。

【関連記事】

徹底解説!技能実習1号、2号、3号の違いや移行手続きの疑問を解決!

条件を満たせば特定技能の在留資格に移行できる

以下の条件を満たせば、在留資格の技能実習から特定技能への移行が可能です。

技能実習から特定技能への移行条件

- 技能実習2号を良好に修了していること

- 実習した職種・作業と特定技能1号の職種に関連性があること

これらの条件をクリアすれば、特定技能の在留資格を取得するために必要な各分野の技能評価試験と日本語能力試験が免除されます。※一部技能試験が必要な分野あり

特定技能1号の在留資格で、実習内容と異なる職種に従事する場合は、日本語能力試験は免除されますが、対象分野の技能評価試験は新たに受けなくてはなりません。

なお、在留資格の変更は、行政手続きに該当し、入管法の規定にのっとって申請する必要があります。法律で定められている要件を満たさないと、在留資格の変更許可が下りません。

自社での対応が難しいと感じたら、行政手続きの専門家である行政書士事務所に依頼する選択肢もあります。

外国人雇用の支援に強い事務所をお探しの際は「外国人採用の窓口」をご利用ください。あなたが雇用したい国籍、業界、職種、在留資格の就労支援に強い会社をご紹介します。

無料相談も受け付けておりますので、外国人雇用に関するお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

技能実習生を受け入れる企業側の条件

受け入れ企業は、受け入れ予定の技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、認定を受けなければなりません。その他にも以下のような条件が定められているため、基準をクリアする必要があります。

- 責任者や指導員を配置する

- 待遇面の基準を満たす

- 規定の受け入れ人数を守る

- 労働関係法令に基づいた雇用条件を定める

順番に見ていきましょう。

責任者や指導員を配置する

技能実習生を受け入れる際は、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の人材を配置することが要件に含まれています。

それぞれの選任条件は以下の通りです。

| 役職 | 選任条件 |

| 技能実習責任者 | ・実習実施者またはその常勤の役員もしくは職員である者

・自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある者 ・過去3年以内に技能実習責任者に対する講習(主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)を修了した者 ・過去5年以内に出入国または労働法令に関する不正行為がない者 |

| 技能実習指導員 | ・実習実施者またはその常勤の役員若もしくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者

・修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者 |

| 生活指導員 | 実習実施者またはその常勤の役員もしくは職員のうち、技能実習をおこなわせる事業所に所属する者 |

参考:技能実習制度 運用要領|外国人技能実習機構

これらの要件を満たす人材を適切に配置することで、技能実習生の受け入れが可能になります。

待遇面の基準を満たす

技能実習生の受け入れ条件として待遇面の基準も設けられています。

主な基準は以下のとおりです。

待遇面の基準

- 最低賃金を満たすこと技能等の習得度に応じて昇給等をおこなうこと

- 技能実習生の住環境を向上させる取り組みをすること

技能実習生にも労働基準関係法令が適用されます。最低賃金法も適用されるため、技能実習生に支払う賃金は、最低賃金額以上でなければなりません。

住環境については、1人あたり4.5㎡以上の寝室を用意するのが企業側の義務です。技能実習生本人が住居を選ぶ場合でも賃料の20%以上の住宅手当をサポートする必要があります。

【関連記事】

技能実習生の給与の相場は?報酬の決め方や法律上のルールについて解説

技能実習生の住居に条件はある?設備基準や家賃控除の上限額も解説

参考:技能実習生の労働条件の確保・改善のために|厚生労働省

規定の受け入れ人数を守る

技能実習生を受け入れる際は、規定の人数枠を超えない範囲で採用する必要があります。

人数枠は1号・2号・3号や採用方法(企業が独自で受け入れる方法/監理団体を介して受け入れる方法)によって、人数枠が異なります。

以下は技能実習1号で監理団体を介して受け入れる場合の、人数枠です。

| 実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |

| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |

| 201人〜300人 | 15人 |

| 101人〜200人 | 10人 |

| 51人〜100人 | 6人 |

| 41人〜50人 | 5人 |

| 31人〜40人 | 4人 |

| 31人以下 | 3人 |

参考:外国人技能実習制度とは|公益財団法人 国際人材協力機構

企業の規模に応じて受け入れ可能な人数が決められているため、事前に確認しておきましょう。

【関連記事】

技能実習生の受け入れ人数に上限はある?企業の規模別の制限や算定方法を解説

労働関係法令に基づいた雇用条件を定める

技能実習生とは、雇用関係にあたるため、日本の労働関係法が適用されます。

先述した待遇面のほかにも、雇用条件を正しく整備しなくてはなりません。

特に、忘れてはいけないのは各種社会保険への加入手続きです。社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など全般を指し、技能実習生も加入対象です。

技能実習制度で外国人を受け入れる方法

技能実習制度で外国人を受け入れる方法は2パターンあります。

- 企業単独型|自社で受け入れる方法

- 団体監理型|監理団体に委託する方法

それぞれの受け入れ方法の特徴を見ていきましょう。

企業単独型|自社で受け入れる方法

技能実習生の受け入れを自社で進める方法を「企業単独型」と呼びます。企業単独型の場合、技能実習生の候補者は、企業と密接な関係のある海外企業の職員が対象です。

そのため、海外に法人や取引先がある企業でなければ企業単独型は選択できません。

企業単独型を選択した場合、以下の作業を自社でおこなう必要があります。

自社でおこなう業務

- 人材の選定

- 入国のサポート

- 在留資格取得の支援

- 住居の確保

- 日本での生活や仕事に関する講習会の実施 など

企業単独型は、自社のペースで進めたり、監理団体への委託費用を削減できたりといったメリットがあります。その一方で、行政手続きの方法を覚え、支援業務の負担が増えるデメリットがあることから多くの企業が後述する団体監理型を選択しているのが実情です。

団体監理型|監理団体に委託する方法

監理団体に委託する方法を「団体監理型」と呼びます。

監理団体とは、企業からの委託を受けて、技能実習生の生活面・就労面をサポートする非営利法人です。

厚生労働省の調査によると、令和3年では、およそ98%以上の企業が団体監理型を選択しています。

以下は監理団体に委託すると代行してもらえる業務例です。

監理団体に委託できる業務

- 定期的な監査業務

- 定期的な訪問指導

- 技能実習計画書の作成指導

- 入国後の講習会の実施

- 海外の送り出し機関を介した採用活動

- 住居の確保

- トラブルや相談時の母国語対応

プロのサポートを受けられるため、企業は安心して自社業務に専念できます。

数ある監理団体の中でどの団体に依頼すれば良いのか迷ったら「外国人採用の窓口」をご利用ください。条件検索にて、あなたが雇用したい国籍、業界、職種、在留資格の支援に強い団体をご紹介します。

無料相談も受け付けておりますので、技能実習生に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

優良な監理団体を選ぶときのポイント

監理団体の中には、監査業務や指導訪問に手を抜いていたり、職員数が不足していて思うようなサポートが受けられなかったりするケースもあります。

また高額な費用を不当請求する悪質な監理団体も存在します。

安心して委託できる優良な監理団体を選びたいときは、以下のポイントをチェックして探してみてください。

監理団体を選ぶときのポイント

- 適正な費用を設定しているか

- 実績はあるか

- サポート体制が充実しているか

外国人技能実習機構の調査によると、監理団体が企業から徴収している監理費等の平均値は、月額3万551円です。※技能実習1号の場合

この平均値から大幅に高い金額を請求する監理団体は、利益を優先した悪質な団体の可能性が高いです。平均値を参考に、適正な費用かどうか判断しましょう。

実績がある会社は、信頼がおける証拠です。また経験値も豊富なので、安心して任せられます。実績のデータは、公式サイトを確認したり、直接担当者に聞いたりして、調べられます。

サポート体制が充実しているかどうかも大事なチェックポイントです。サポート体制は、対応人数、対応言語、対応時間など、困ったときにすぐに支援してもらえる環境が整っているかを確認しましょう。

【関連記事】

技能実習制度の監理団体の選び方/比較ポイントや注意点を解説

優良な監理団体をお探しの方は「外国人採用の窓口」にご相談ください

「技能実習生の受け入れに関して誰かに相談したい!」

「信頼できる監理団体を見つけたい…」

「在留資格の変更手続きは専門家に委託したい…」

このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。

弊社は、外国人採用に特化した登録支援機関や行政書士事務所、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。

条件検索できるため、あなたの業界・業種に精通した技能実習の就労支援に強い監理団体とのマッチングをお手伝いします。

当サイトで利用できる無料サービス

- 外国人採用のご相談

- 監理団体のご紹介

- 登録支援機関のご紹介

- 外国人紹介会社のご紹介

- 行政書士事務所のご紹介

無料相談も受け付けているので、技能実習制度に関するお悩みがある方もお気軽にお問い合わせください。

技能実習制度に関するよくある質問

最後に技能実習制度に関するよくある質問をまとめます。

技能実習制度の新制度「育成就労制度」はどんな内容ですか?

育成就労制度は、国際貢献を目的とした技能実習を見直し、人材の育成・確保を図る新しい制度です。

具体的な取り組み内容は、育成就労産業分野において、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成します。

令和7年現在は、経過措置期間となっていますが、令和9年までに完全施行される予定です。

【関連記事】

育成就労制度とは|いつから始まる?技能実習との違いや転籍の条件を徹底解説

参考:育成就労制度の概要|厚生労働省

技能実習制度はなぜ廃止されるのですか?

主な理由は、制度目的との乖離です。

技能実習制度は、国際貢献が目的で、労働力の調整として技能実習生を雇用することが禁じられています。

しかし、実際には、労働力確保のために採用している企業は少なくありません。

また、低賃金・長時間労働といった労働問題や、日本の労働力不足などの社会情勢を受けて、制度の見直しから廃止する流れになりました。

技能実習制度の理解を深めて外国人雇用に役立てよう

技能実習制度の活用は、日本の技術・知識を国外に伝達し、国際貢献につながります。

技能実習生の成長や国外の経済発展に役立っていると実感できれば、有意義な取り組みであることを感じられるでしょう。

本記事で紹介した在留資格の特徴や受け入れ条件を参考に、技能実習生の雇用を進めてみてください。

自社だけでのサポートが難しいと感じた場合は、監理団体や行政書士事務所など各分野のエキスパートに委託すると、技能実習生のスムーズな受け入れを実現できます。

あなたの採用活動をサポート!

外国人採用の窓口は

外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。

日本全国 10,000社 を超える

監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し

簡単に比較・相談・検討することができます。

「外国人の採用方法が分からない」

「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」

「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」

「手続きや申請が複雑で自社では行えない」

といったお悩みのある方は

今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!

外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。

・外国人採用のご相談

・監理団体のご紹介

・登録支援機関のご紹介

・外国人紹介会社のご紹介

・行政書士事務所のご紹介

ご利用料金は完全無料です。

サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで

一切料金はかかりません。

安心してご利用くださいませ。