「外国人労働者にも労災は適用されるの?」

「外国人労働者が仕事中にケガや病気になったら、どう対応すればいいの?」

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、外国人労働者も日本人同様に仕事中や通勤中のケガ・病気について労災が適用されます。

近年、外国人労働者の受け入れが進む中で、現場では労災事故が発生するケースも増えています。労災保険の仕組みや対応方法を正しく理解しておけば、いざというときに企業も外国人本人も安心して事態に備えられるでしょう。

本記事では、外国人労働者の労災に関する情報を徹底解説します。労災事例やケガ・病気になった場合の対応方法、労災を防ぐための対策も紹介しているので、参考にしてみてください。

グローバル採用で

失敗したくない方へ

この資料でわかること

- 外国人採用が活発化している理由

- 採用に失敗する企業の特徴

- 採用に成功する企業の特徴

- 外国人材を惹きつける採用戦略

この記事の監修

この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役

山根 謙生(やまね けんしょう)

日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

INDEX

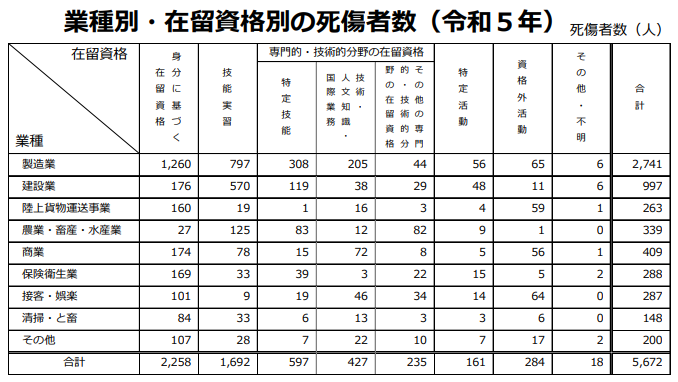

外国人労働者の労働災害発生状況

外国人労働者の中には力仕事や危険を伴う職場に従事している人も多く、労災のリスクは軽視できません。

外国人労働者の労災状況を把握することは、今後の安全対策を考えるうえで大事な情報です。

以下は、厚生労働省労働基準局が調査した令和5年時点における外国人労働者の業種別・事故の型別の死傷者数です。

出典:令和5年 外国人労働者の労働災害発生状況|厚生労働省労働基準局

もっとも死傷者数が多いのは製造業で、事故の型別では「はさまれ・巻き込まれ」「切れ・こすれ」の順に発生件数が多くなっています。

次に死傷者数が多いのは建設業です。事故の型別では「はさまれ・巻き込まれ」「墜落・転落」が主な原因です。

これらの結果から、大きな機械を扱う業務や、高い所で作業する業種において外国人労働者の労災リスクが高いことがわかります。

外国人労働者の労災事例5選

ここでは、実際に起きた外国人労働者の労災事例を5つ紹介します。

- ストーブの火が引火し作業者が死亡した事例

- 火災により寄宿舎で複数の作業者が負傷した事例

- スラブ開口部からの転落による重傷事故事例

- 店舗内装作業中に火災が発生した事例

- 無資格でクレーンを運転し転倒した事例

それぞれの事故がどのように発生したのか見ていきましょう。

ストーブの火が引火し作業者が死亡した事例

金属加工工場で、外国人労働者がエタノールを使って部品の洗浄作業をしていたところ、近くのストーブの火が引火し全身に火が燃え広がった事故です。

作業は1人で行っており、周囲から見えにくい状況でした。

以下が、事故の詳細です。

| 内容 | |

| 業種 | 金属製品製造業 |

| 事故の種類 | 火災 |

| 死傷者 | 死亡1人 |

| 管理上の原因 | ・現場指導者を定め指導していない ・安全衛生の教育が不十分だった |

出典:労災事故事例|厚生労働省

引火性のある物質を扱う作業では、火元となる器具の使用を禁止し、外国人労働者にもわかりやすい安全衛生教育を行っていれば、防げた可能性のある事故です。

火災により寄宿舎で複数の作業者が負傷した事例

木製家具を製造する工場で深夜に火災が発生し、隣接する寄宿舎で就寝中だった外国人技能実習生5人が、避難のため窓から飛び降りて負傷した事故です。

避難経路が不足していたことや、訓練が実施されていなかったことも事故拡大につながりました。

以下が、事故の詳細です。

| 内容 | |

| 業種 | 木製家具製造業 |

| 事故の種類 | 火災 |

| 死傷者 | ・休業(一時的に休業)1人 ・不休(翌日から通常勤務)4人 |

| 管理上の原因 | ・十分な清掃をおこなっていなかった・避難訓練を実施していなかった |

出典:労災事故事例|厚生労働省

研磨くずを定期的に清掃し、可燃物がたまらないよう管理したり、寄宿舎に複数の避難経路を設けたりしていれば、防げた事故かもしれません。

スラブ開口部からの転落による重傷事故事例

建設中の排水処理槽上で作業中だった作業者が、養生シートの下にあった開口部に気づかず転落し、死亡する事故が発生しました。

開口部の覆いを設置するよう指示があったものの、安全管理や作業手順の徹底が不十分だったことが要因とされています。

以下が、事故の詳細です。

| 内容 | |

| 業種 | その他の建設業 |

| 事故の種類 | 墜落、転落 |

| 死傷者 | 死亡1人 |

| 管理上の原因 | ・指示や周知徹底していなかった ・作業手順を定めていなかった |

出典:労災事故事例|厚生労働省

作業前にすべての開口部に覆いを設置し、現場責任者の巡回や確認が適切に行われていれば、転落事故を防げた可能性があります。

店舗内装作業中に火災が発生した事例

タイ人経営のレストランで、営業前に店内のじゅうたんを貼り付ける作業を行っていました。

接着剤に含まれる引火性の有機溶剤が室内に充満し、火災が発生した事故です。

火気の使用や換気不足、安全知識の欠如が事故につながりました。

以下が、事故の詳細です。

| 内容 | |

| 業種 | その他の小売業 |

| 事故の種類 | 火災 |

| 死傷者 | 死亡2人、休業者2人 |

| 管理上の原因 | ・不十分な換気で火気を使用した ・専門業者を雇わず施工した |

出典:労災事故事例|厚生労働省

接着剤の説明を理解し、換気や火気管理など安全な作業環境を整えていれば、火災を防げた可能性があります。

また、専門業者に依頼せず、知識がないまま作業を行ったことも、事故の要因となりました。

無資格でクレーンを運転し転倒した事例

不法就労の外国人作業者が、無資格で移動式クレーンを操作して鉄板を積み下ろす作業を行っていた際、過荷重によりトラックが転倒しました。

運転していた作業者と補助作業をしていたもう1人が車体とガードレールの間に挟まれ、1人が死亡した事故です。

以下が、事故の詳細です。

| 内容 | |

| 業種 | その他(解体業) |

| 事故の種類 | 転倒 |

| 死傷者 | 死亡1人 |

| 管理上の原因 | ・無資格者が作業を行った ・安全管理体制が不十分だった |

出典:労災事故事例|厚生労働省

クレーンの運転や玉掛け作業には資格や技能講習が必要です。教育を受けた作業者だけが作業にあたっていれば、事故は防げました。

作業を任せる際は、資格の有無を確認し、安全教育の徹底が必要です。

外国人労働者の病気や事故にも労災保険は適用される

外国人労働者も日本人と同様に、業務中や通勤中の事故でケガをした場合や業務に起因する病気になった場合には、労災保険(労働者災害補償保険)が適用されます。

いざという時のために、以下の2つを覚えておきましょう。

- そもそも労災(労働災害)とは

- 外国人労働者の労災を申請する流れ

順番に解説します。

そもそも労災(労働災害)とは

労働災害(以下、労災) とは、労働者が就業中に遭った災害のことです。

外国人労働者も日本人スタッフと同様に労災が適用されるため、企業は国籍を問わず、適切に対応する責任があります。

労災は、以下「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分けられます。

| 業務災害 | 通勤災害 | |

| 定義 | 業務を原因とする災害 (ケガ・病気・死亡) |

通勤中に発生した災害 (ケガ・病気・死亡) |

| 適用条件 | 仕事と傷病の間に明確な因果関係がある | ・自宅の職場の往復 ・勤務時間の移動 |

| 事例 | ・作業中に機械でケガをした ・建設現場で足場から転落した ・現場へ向かう途中の交通事故にあった ・パワハラによるうつ病を発症した |

・通勤中に車と接触してケガをした ・帰宅途中に事故にあった |

労災保険は、労働者を1人でも雇用する事業所に加入が義務付けられており、外国人労働者も対象です。保険料は全額事業主の負担です。

参考:労働災害が発生したとき|厚生労働省

参考:労災補償|厚生労働省

なお、労災保険の手続きや外国人労働者に関する各種届出は、行政書士に委託することも可能です。

行政書士は、公的手続きの専門家です。中でも申請取次の認定を受けた行政書士は、外国人雇用における労働関係の書類作成や在留資格の申請手続きに精通しているため、業務を委託すれば企業の事務負担を軽減できます。

数ある行政書士事務所の中でどの事務所に依頼すれば良いのか迷ったら「外国人採用の窓口」をご利用ください。

無料であなたの地域や条件に合う事務所を検索できます。

外国人労働者の労災を申請する流れ

労災の申請手続きは、労災の指定医療機関を利用するか、その他の医療機関を利用するかで流れが異なります。

以下にそれぞれの申請手続きの流れをまとめました。

| 手順 | 指定医療機関を利用した場合 | その他の医療機関を利用した場合 |

| ①労災発生 | 指定医療機関で受診 ※無料で受診 |

その他の医療機関で受診 ※医療費の支払い |

| ②書類の提出 | 指定医療機関へ請求書の提出 | 労働基準監督署へ請求書の提出 |

| ③労働基準監督署の処理 | 請求書の受理および調査 | 調査 |

| ④支払い | 指定機関へ医療費の支払い | 指定された口座へ医療費の支払い |

出典:ケガや病気の治療を受けた場合の給付手続き|厚生労働省

ケガもしくは死亡の治療によって4日以上の休業が発生した場合は、1〜2週間以内を目安に労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を提出する義務があります。

休業が3日以内でも、3ヶ月ごとに発生した労災をまとめて報告しなければなりません。

必要な書類を労働基準監督署に提出すると、労災事故の調査が入ります。その後、労災認定をされたら労災保険が給付されます。

参考:労働者死傷病報告の提出の仕方|厚生労働省

外国人労働者の労働災害を未然に防ぐための対策3選

そもそも企業側は、労働災害が起こらない職場環境を整備することが求められます。外国人労働者の労災を防ぐ対策を3つ紹介するので、自社での実施を検討してみてください。

- 母国語で安全教育を実施する

- 日本語の習得を支援する

- 外国人労働者向けに多言語標識を設置する

それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。

母国語で安全教育を実施する

命の危険や大きなケガにつながる業務に対しては、母国語で安全教育を実施するのが望ましいです。

日本語能力が不十分な外国人労働者に日本語で指導しても、内容を正しく理解できないおそれがあるからです。

例えば、高所作業における安全対策や危険物の取り扱い方法に関する理解が乏しい場合、対応を間違えて大きな事故に発展してしまう可能性があります。

母国語で説明すれば理解が深まり、労働災害の防止につながります。

日本語の習得を支援する

外国人労働者が日本で働くうえでは、一定の日本語力が必要です。

少なくとも、簡単な日常会話や業務の指示を理解できるレベルでなければ、安全に働くのは難しいです。

とくに現場では、聞き間違いや認識不足が事故のリスクを高めてしまうため、日本語の習得を企業が支援する取り組みが求められます。

具体的には以下のような支援方法があります。

支援方法

- 日本語を勉強する時間を確保する

- 日本語学習テキストや教材を提供する

- 日本語教室をリストアップして紹介する

日本語能力が身につけば職場でのやり取りがスムーズになり、労災防止や職場定着率の向上にもつながります。

【関連記事】

日本語が話せない外国人労働者との接し方とは?トラブルも解説!

外国人採用の窓口では「やさしい日本語コミュニケーション」の資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。

外国人社員との

日本語コミュニケーションに

お悩みの方に

この資料でわかること

- 日本語が難しい理由

- 外国人と会話するときの注意点

- やさしい日本語の概念

- やさしい日本語のポイント

外国人労働者向けの標識を設置する

外国人労働者が在籍する職場では、掲示物が日本語のみで表示されているケースも少なくありません。

漢字に不慣れな外国人にとって、日本語だけの標識の意図を読み取るのは困難です。

外国人労働者向けの標識を用意する際は、以下のポイントを考慮しましょう。

設置する際のポイント

- わかりやすいイラストを使用する

- 色分けや記号で視覚的に区別する

- 緊急時の対応方法を明確に表示する

- どの国籍の労働者にも理解しやすいよう多言語表記にする

これらの工夫により、言語の壁を超えた安全な職場環境の構築につながります。

これから外国人の雇用を検討している方は、外国人向けの人材紹介会社の利用がおすすめです。

外国人特化の人材紹介会社は、外国人雇用における知識と支援経験が豊富なため職場の環境づくりや外国人との関わり方についてもアドバイスを受けられます。

数ある人材紹介会社の中でどの会社に依頼すれば良いのか迷ったら「外国人採用の窓口」をご利用ください。

無料で外国人紹介会社の一覧を検索でき、あなたが雇用したい国籍、業界、職種、在留資格の就労支援に強い会社をご紹介します。

外国人労働者が病気やケガをしたときの対応方法

外国人労働者が病気やケガをした場合、迅速かつ適切な対応が求められます。

受け入れ企業が実施する対応は、以下のとおりです。

- すぐに医療機関を受診させる

- 母国語で説明できる環境を整える

- 専門的な支援は監理団体や登録支援機関を頼る

順番に見ていきましょう。

すぐに医療機関を受診させる

業務中に外国人がケガや病気になったという連絡を受けたら、すぐに病院へ連れて行ってください。

会社側は「労働安全衛生法」の第3条により、労働者の安全と健康を確保する責任があります。

また、受診が遅れると仕事と労災の因果関係における証明が難しくなり、労災が認められないケースもゼロではありません。

外国人労働者の安全確保と適切な労災対応のため、迅速な医療機関への搬送を最優先に行動しましょう。

なお、病院を受診する際は、受入れ企業の責任者も必ず同行させてください。

外国人労働者は、病院の場所もわからなければ、日本の医療の仕組みや診療費用などもまったくわかりません。日本語力も高くないため、自力で自分の症状を詳しく伝えるのは困難です。

外国人の不安を少しでも軽くするためにも、受入れ企業側の責任者は、病院への送迎や受診の手続き、薬の受け渡し、お医者さんからの説明の通訳などを代わりに行ったりと、病院関係の一連のサポートをしてあげましょう。

専門的な支援は監理団体や登録支援機関を頼る

外国人労働者の就労支援を外部機関に委託している場合、契約している団体や機関へ連絡をしてサポートをお願いしましょう。

例えば、技能実習生の場合は監理団体、特定技能外国人の場合は登録支援機関に相談します。対応方法についてアドバイスをもらえるほか、状況次第では病院に同行してくれます。

とはいえ、本来は技能実習生や特定技能外国人の日常生活面に関するほとんどのサポートは受入れ企業でやらないといけません。

もし外国人の受け入れに慣れていないのであれば、事前に監理団体や登録支援機関にアドバイスをもらいながら対応マニュアルを作成しておくと良いでしょう。

【関連記事】

【5分でわかる】監理団体とは?サポート内容や選び方のポイントを解説

登録支援機関とは?申請方法と失敗しない選び方のポイントを解説

外国人採用の窓口では「特定技能外国人の受入れ後のサポート体制」がわかる資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。

外国人採用後の

サポート体制を整えたい方へ

この資料でわかること

- 義務的支援の内容

- 自社対応と外部委託の選択肢

- 登録支援機関の委託状況

- 支援業務における注意点

外国人労働者の労災に関するお悩みは「外国人採用の窓口」にご相談ください

「労災や各種手続きの悩みなどを相談できる環境を整えたい」

「できれば専門家の力を借りて手続きを進めたい」

このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。

弊社は、外国人採用に特化した監理団体や登録支援機関、人材紹介会社を無料で一括検索できるサービスを提供しています。

公的手続きのプロである行政書士法人の検索も可能です。外国人雇用の手続きに関する書類集めや作成など、自社対応が難しい方は、検索してどんなサービスが受けられるかをチェックしてみてください。

当サイトで利用できる無料サービス

- 外国人採用のご相談

- 監理団体のご紹介

- 登録支援機関のご紹介

- 外国人紹介会社のご紹介

- 行政書士事務所のご紹介

これらサービスは、完全無料です。外国人雇用を前向きにご検討中の方は、お気軽にご利用ください。

外国人労働者の労災に関するよくある質問

最後に外国人労働者の労災に関するよくある質問と回答をまとめます。

- 外国人労働者が治療費を支払えない場合の対応策を教えてください

- 技能実習生や特定技能外国人もクレジットカードは作れるの?審査のポイントを解説

- 外国人労働者が加入できる任意保険はありますか?

気になる質問があればチェックしてみてください。

外国人労働者が治療費を支払えない場合の対応策を教えてください

仕送りや貯金不足などの事情で外国人労働者が治療費を支払えない場合は、受け入れ企業が一時的に立て替えることを検討しましょう。

費用回収の方法としては、給与からの天引きや実習生保険から精算があります。

外国人労働者が加入できる任意保険はありますか?

あります。代表的なものとして技能実習生や特定技能外国人が加入できる「外国人技能実習生総合保険」「特定技能外国人総合保険」(JITCO保険)があります。

JITCO保険は、技能実習生や特定技能外国人が、出国から帰国までの間、日常生活での病気やケガ、後遺障害や死亡などを補償するものです。

正しく活用することで、ケガや病気での病院の診察料、処方箋を支払った金額が戻ってくるので、加入を強く推奨します。

参考:公益財団法人国際人材協力機構「JITCO保険」

外国人労働者が病気やケガをしたらすぐに相談!

外国人労働者の労災は、さまざまな現場で起こっている深刻な問題です。中には、言葉の壁や教育不足が原因で、本来なら防げたはずの事故も少なくありません。

適切な安全教育や環境整備を行えば防げる事故もありますが、労災を完全にゼロにするのは難しいです。だからこそ、事故を未然に防ぐ努力とあわせて、実際に起きてしまった場合にも迅速かつ冷静に対応できる体制づくりが求められます。

受け入れ期間中に外国人労働者がケガや病気をした場合は、速やかに病院を手配するとともに、必要に応じて監理団体や登録支援機関へ連絡しましょう。

弊社では、外国人向けの人材紹介会社や登録支援機関、管理団体、行政書士事務所を一括検索できるサービスを提供しています。無料で利用できるので、外国人労働者を支える信頼できるパートナーをお探しの方は、お気軽にご活用ください。

あなたの採用活動をサポート!

外国人採用の窓口は

外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。

日本全国 10,000社 を超える

監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し

簡単に比較・相談・検討することができます。

「外国人の採用方法が分からない」

「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」

「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」

「手続きや申請が複雑で自社では行えない」

といったお悩みのある方は

今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!

外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。

・外国人採用のご相談

・監理団体のご紹介

・登録支援機関のご紹介

・外国人紹介会社のご紹介

・行政書士事務所のご紹介

ご利用料金は完全無料です。

サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで

一切料金はかかりません。

安心してご利用くださいませ。