「外国人を採用したいけど、日本語の能力をどうやって確認すればいいの?」

「面接で的確に日本語レベルを見極める自信がない…」

こんな悩みはありませんか。

外国人採用では、候補者の日本語能力の確認が欠かせません。日本語能力が不十分だと指示がうまく伝わらず業務に支障をきたしたり、解釈の違いでトラブルに発展したりする可能性があるからです。しかし、具体的な確認方法がわからず、採用に踏み切れない企業は少なくありません。

日本語能力は、公的な試験の結果だけでなく、面接での受け答えや立ち振る舞いからも多角的に判断する必要があります。

本記事では、日本語能力を確認する方法や確認すべき理由、日本語が話せない場合の対策について解説しますので参考にしてみてください。

この記事を書いた人

この記事を書いた人ライターネーム

megmyanmar

延べ9か国4,000人の外国人に日本語指導経験ありの元日本語教師。海外送り出し機関での就業経験あり。面接立ち合いから入国前後のフォローなども行う。2021年日本へ帰国し再就職。現役人事。夫は外国人。

INDEX

外国人採用で日本語能力を確認する5つの方法

外国人採用で日本語能力を確認する方法は以下の5つが挙げられます。

- 公的な日本語能力試験の結果を見る

- 面接時の質問で受け答えをチェックする

- 面接時の立ち振る舞いを確認する

- 人材紹介会社や支援機関の担当者に聞く

- 実務経験の機会を作る

可能であれば、すべての方法を試して日本語能力を確認していきましょう。

公的な日本語能力試験の結果を見る

公的な日本語能力試験の結果を見れば、外国人の日本語能力を客観的に評価できます。

代表的な試験に「JLPT(日本語能力試験)」があり、多くの企業で参考にされています。

JLPTはN1からN5までの5段階でレベル分けされ、数字が小さいほど日本語能力が高いことを示します。

JLPTは決して簡単な試験ではなく、2024年7月試験のN1合格率は33.3%、N4は40.9%でした。このような公的試験の結果を活用すれば、候補者の日本語レベルを正確に把握し、他の候補者と比較しやすくなります。

中には日本語能力が求められる在留資格もあります。例えば、在留資格「特定技能1号」では、原則としてN4以上のレベルが必要です。

JLPTについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

【関連記事】

JLPT(日本語能力試験)レベル別解説!N1/N2の違いは?日本語検定との比較も

面接時の質問で受け答えをチェックする

面接では、質問での受け答えを通じて日本語能力を確認します。

質問を簡単なものから始めて徐々に難易度を上げていくと、候補者の日本語における習熟度を把握できます。以下は難易度順に並べた質問例です。※下に行くほど難易度が上がっています

日本語の習熟度を把握する質問例(難易度順)

- どうやって日本へ来ましたか?

- どうして日本で働きたいですか?

- 病気の時、どうしますか?

- 部長から仕事を頼まれたらどうしますか?

- チームメンバーと意見が対立した時、どうやって解決しますか?

質問の意図を理解しているか、スムーズに回答できるか、などの要素をチェックして、日本語能力のレベルを判断しましょう。

なお、通訳者が同席する際は「正確な回答が欲しいのですべて通訳してほしい」「コミュニケーション能力を見たいので、できるだけ通訳はしないでほしい」などと事前にどの程度通訳を介してほしいのかを伝えておくと、自社が確認したい能力を的確に評価できます。

面接時に確認しておきたい具体的な質問項目は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

【関連記事】

採用担当者必見|元送り出し機関職員が語る、外国人面接の心得!現地面接・Web面接のメリット&デメリットも

外国人採用の窓口では「特定技能外国人の面接で使える質問集」がわかる資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下の画像をクリックの上、どうぞお受け取りください。

面接時の立ち振る舞いを確認する

面接では日本語の正確さだけでなく、コミュニケーションにおける候補者の立ち振る舞いも確認しましょう。実際の職場では相手とコンタクトをとる姿勢が業務の安全性や効率に直結するからです。

例えば、自分をよく見せたいあまり、理解していないのに「はい」と答える候補者も少なくありません。その際に「すみません、もう一度お願いします」と聞き返せるか、「〇〇とはどういう意味ですか?」と確認する姿勢があるかを見極めてみてください。

このような立ち振る舞いは、現場での指示を正しく理解できるかの判断材料になります。

人材紹介会社や支援機関の担当者に聞く

自社だけで日本語能力を見極めるのが難しい場合は、専門機関の担当者に確認するのも有効な手段です。

例えば、技能実習生であれば監理団体、特定技能外国人であれば登録支援機関に確認しましょう。担当者は、候補者と事前にコミュニケーションを取っているため、彼らの日本語レベルを把握しています。

また、一定以上の日本語能力を持つ人材を効率的に探したい場合は、外国人に特化した人材紹介会社の利用がおすすめです。

人材紹介会社の担当者に希望する日本語レベルやスキルを伝えると、条件に合った人材を厳選して紹介してもらえます。採用過程における言語の壁を軽減し、よりスムーズなコミュニケーションを促進してくれます。

数ある会社のなかでどの機関にお願いすれば良いか迷ったら「外国人採用の窓口」にご相談ください。

弊社は、日本全国10,000社を超える監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索できるサービスを提供しています。無料で利用できるので、お気軽にご利用ください。

実務経験の機会を作る

試験や面接だけでは、実際の職場で使われる専門用語や特有の言い回しに対応できるかまでは判断しきれません。採用後のミスマッチを防ぐためには、実務を経験する機会の提供も1つの方法です。

最も一般的なのは、採用後のOJTを通して実践的な日本語を教育していく方法です。厚生労働省の研究では、日本人の例ですが、OJTを実施している事業所ほど離職率が低いという結果が出ています。

採用後のOJTにリスクを感じる場合は、有給インターンシップや短期のトライアル勤務といった形で、本格的な雇用の前に一度現場を体験してもらうのも1つの選択肢です。

企業側にとっても、外国人材を受け入れる上での課題や必要なフォロー体制を具体的に把握する良い機会となるでしょう。

外国人労働者の日本語レベルを確認したほうがよい3つの理由

外国人労働者の日本語レベルを確認したほうがよい理由は以下の3つです。

- 日本語の学習期間は当てにならないから

- 労働災害を防げるから

- 生産性と品質を高められるから

1つずつ見ていきましょう。

日本語の学習期間は当てにならないから

外国人採用で「日本語を〇年勉強した」という学習期間は、必ずしも能力の高さと一致しません。日本語教育の質は国や教育機関によって大きく異なり、指導者のレベルやカリキュラムにばらつきがあるのが実情です。

例えば、海外の送り出し機関では日本語教師になるための資格や条件が必要ない場合もあり、教育の質が担保されているとは限りません。

そのため、学習期間の長さだけで日本語能力を判断するのは危険です。

学習期間はあくまで参考情報とし、必ず面接で直接コミュニケーションを取り、本人の本当の日本語能力を確認しましょう。

労働災害を防げるから

外国人労働者の日本語能力は、職場の安全性に直結します。厚生労働省のデータによると、外国人労働者の労働災害発生率(千人率)は以下の通りです。

外国人労働者の労働災害発生率(千人率)

- 技術・人文知識・国際業務:1.22

- 技能実習:3.98

- 特定技能:3.11

出典:厚生労働省「外国人労働者安全衛生管理の手引き」

日本語能力が比較的高いとされる「技術・人文知識・国際業務」に比べて、「技能実習」と「特定技能」では約3倍の差が出ています。

厚生労働省の「外国人労働者安全衛生管理の手引き」でも、「日本語能力と労働災害との間に一定の相関がうかがえる」とされています。

作業指示や安全に関する注意喚起が正確に伝わらない場合、重大な事故につながるケースも少なくありません。労働災害を未然に防ぐためにも、事前に日本語能力を確認しておきましょう。

もし、労災になってしまった場合の対応については以下の記事を参考にしてみてください。

【関連記事】

外国人労働者の労災を徹底解説!事例や保険の種類、申請方法も紹介

生産性と品質を高められるから

円滑なコミュニケーションは、生産性と品質の基盤です。

厚生労働省の広島県での調査によると、外国人材を雇用する企業の57.7%が「コミュニケーションの取りにくさ」を課題として挙げています。

その中でも75.4%は、特に「専門用語や技術用語を使った個別作業の指示・指導」が難しいと回答しました。

指示が正確に伝わらないと、手戻りや不良品が発生し、生産性や品質の低下に直結します。

事前に日本語能力を確認し、業務に必要なコミュニケーションが可能な人材の確保は、企業の生産性と品質を守るために欠かせません。

外国人労働者が日本語を話せない場合の3つの対策

採用した外国人労働者が日本語を思ったよりも話せない場合は、以下の3つの対策があります。

- わかりやすい日本語を使う

- 母国語が話せる社員・通訳者を配置する

- 採用後も日本語教育を続ける

1つずつ対策を試して、自社に合っている方法を見つけましょう。

日本語が話せない外国人労働者との接し方やトラブルについては以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

【関連記事】

日本語が話せない外国人労働者との接し方とは?トラブルも解説!

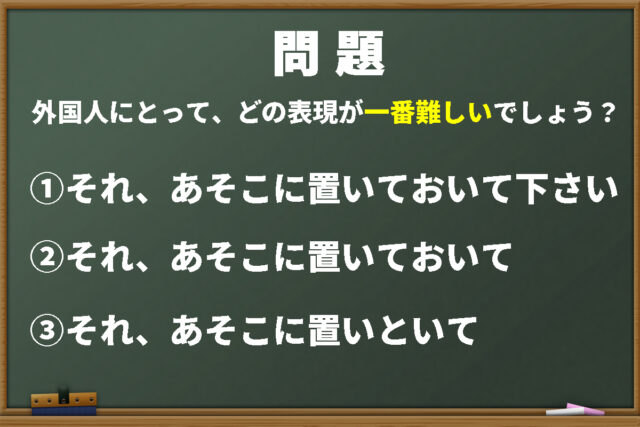

わかりやすい日本語を使う

外国人労働者とコミュニケーションを取る際は、シンプルで分かりやすい日本語、いわゆる「やさしい日本語」を心がけるのが基本です。

意識すべきポイントは以下の通りです。

外国人労働者とコミュニケーションを取る際に意識するポイント

- 一文を短く区切って話す

- 難しい言葉を避け、簡単な言葉に言い換える

- 「たぶん」「くらい」などの曖昧な表現は使わない

- 表情やジェスチャーを交えて伝える

例えば「至急、この書類を部長に提出して」ではなく「今すぐに、この紙を、部長に渡してください」のように伝えます。

出入国在留管理庁も企業向けに「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」を公開しており、参考にすると、より伝わりやすいコミュニケーションが実践できます。

外国人採用の窓口では「やさしい日本語コミュニケーション」がわかる資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下の画像をクリックの上、どうぞお受け取りください。

母国語が話せる社員・通訳者を配置する

重要な指示や安全衛生教育の際は、母国語でのサポートは対策の1つです。同じ出身国の先輩社員や通訳者がいれば、外国人労働者は安心して業務に取り組め、指示の誤解も防げます。

緊急時の対応がスムーズになるほか、心理的負担の軽減による定着率向上も期待できます。

ただし、常に通訳に頼ると本人の日本語能力が成長しません。そのため、徐々に通訳を減らして、日本語でのコミュニケーションを増やしていく段階的なアプローチが求められます。

採用後も日本語教育を続ける

採用後の継続的な日本語教育は、外国人労働者の長期的な活躍に欠かせません。

職場での日常的なコミュニケーションは、生きた日本語を学ぶ絶好の機会です。

日本人社員が積極的に話しかけ、外国人労働者が間違いを恐れずに話せる雰囲気作りを心がけましょう。

外国人労働者支援に関する研究では、コミュニケーションの機会が多い企業は離職率が低いという報告もあります。

業務外での日本語学習機会の提供や、地域の日本語教室の紹介は、その対策の一例です。

継続的な学びを通じて日本語能力が向上すれば、相互理解が深まり、働きやすい環境が整います。

特定技能外国人を受け入れる企業の場合

特定技能外国人を受け入れる企業は、登録支援機関に日本語教育の支援業務を委託する選択肢があります。登録支援機関は、企業からの委託を受け、特定技能の在留資格を持つ外国人の就労・生活を支援する機関です。

日本語学習支援も支援内容に含まれているため、自社業務を軽減できます。

数多くの登録支援機関の中から自社に合った機関を探すのに困ったら「外国人採用の窓口」をご利用ください。

無料で登録支援機関を一括検索でき、あなたが雇用したい国籍、業界、職種、在留資格の就労支援に強い会社をご紹介します。

日本語能力の見極めが不安なら「外国人採用の窓口」にご相談ください

「どの日本語レベルの外国人を採用すべきか分からない…」

「面接で日本語能力を正確に判断できるか不安…」

「信頼できる人材紹介会社や登録支援機関の探し方がわからない…」

このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。

弊社は、外国人採用に特化した監理団体や登録支援機関、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。

貴社の採用したい在留資格や国籍の外国人に合わせて、最適なパートナー企業とのマッチングをお手伝いをいたします。

外国人採用の窓口にできるコト

- 外国人採用のご相談

- 監理団体のご紹介

- 登録支援機関のご紹介

- 外国人紹介会社のご紹介

- 行政書士事務所のご紹介

完全無料でこれらのサービスをご利用いただけます。外国人雇用を前向きにご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

外国人の日本語能力を確認して採用のミスマッチを防ごう

日本語能力の事前確認は、労働災害を防止し、生産性を向上させる上でも欠かせません。

採用担当者と現場の従業員とで、求める日本語レベルの認識を合わせておくのも、採用後のミスマッチを防ぐポイントです。

自社だけで日本語能力の見極めや採用後のサポートが難しい場合には、人材紹介会社や登録支援機関といった専門機関に相談するのも手段の1つです。

専門家のサポートを受けながら、円滑な外国人雇用を実現してください。

あなたの採用活動をサポート!

外国人採用の窓口は

外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。

日本全国 10,000社 を超える

監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し

簡単に比較・相談・検討することができます。

「外国人の採用方法が分からない」

「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」

「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」

「手続きや申請が複雑で自社では行えない」

といったお悩みのある方は

今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!

外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。

・外国人採用のご相談

・監理団体のご紹介

・登録支援機関のご紹介

・外国人紹介会社のご紹介

・行政書士事務所のご紹介

ご利用料金は完全無料です。

サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで

一切料金はかかりません。

安心してご利用くださいませ。